News

▼ニュースレター2023年度2号を発行。全国会議員にも配布しました。

▼被選挙権年齢に関する会員アンケートを実施

衆議院議員 馬場雄基さん、さいたま市議会議員 堀川友良さん、立候補年齢引き下げ訴訟原告

能條桃子さんにコメントに依頼し、ニュースレターに反映しました

▼選挙改革フォーラムを共催しました。内容は、ニュースレター2023年度2号をご覧ください。

▼ニュースレター2023年度1号を発行。全国会議員にも配布しました。

▼顧問に、片木淳氏(弁護士、元自治省選挙部長)と、只野雅人氏(一橋大学大学院法学研究科教授)のお二人が就任くださいました。

▼事務局長交代のお知らせ

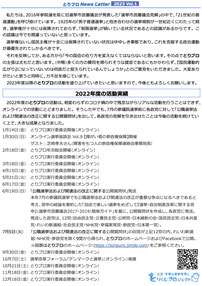

10年後の公職選挙法改正を目指して、2015年に有識者23名による「選挙市民審議会」を組織して発足した「公正・平等な選挙改革にとりくむプロジェクト(とりプロ)」。その当初の目処であった2025年が目前となった現在、「現在の公選法には問題が多い」との認識は広まり、一定の私たちの活動の成果はあったものの、目標である具体的な法改正はいまだ進んでいません。

そこで、更なる活動を通して、広く公選法についての議論が深まり、改正に向けての動きが進むことを願い、新たに「とりプロ ニュースレター」を発刊することにいたしました。

「参加しやすく」「楽しい」選挙制度を求めて、新しい公選法の成立に向けて今後とも活動を重ねてまいります。引き続きのご支援をお願いするとともに、公選法改正をめざす皆さんとひとまわり大きく協調していきたいと願っております。

公正・平等な選挙改革にとりくむプロジェクト事務局長 丸井英里